相続登記の義務化について

不動産関係の話題で最近よく聞かれるのが「所有者不明土地」の問題。

この問題は、有効な土地利用ができないということで国レベルで大きな課題となっているだけでなく、国民一人一人の権利にも大きく関わることです。この問題の対策として、所有者不明土地関係法案が国会で成立し、2024年度までに施行される予定です。

背景には相続登記の問題も絡んでおり非常に根が深いものですが、本章では「所有者不明土地」とはどういうものか、問題点やリスクなどについて詳しく解説したいと思います。また、これに絡めて相続登記の義務化と期限の話題についても取り上げます。

本稿のポイントは、下記の通りです。

●住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる |

1.所有者不明土地とは?

まず所有者不明土地の概念ですが、国土交通省によれば、

「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」を所有者不明土地と定義しています。

通常、土地など不動産の所有者は「不動産登記簿」で確認することができますが、様々な理由で登記簿に正しい情報が反映されないケースが多くなっています。

これによって土地の所有者が誰であるのか分からない、名前が確認できたとしても居所がつかめないという事案が多発しているのです。

登記簿に正しい情報が反映されなくなる理由はいくつかありますが、一番の理由は相続登記がされないケースが多いためと考えられています。

現状では相続登記は義務ではないので、手間や登記費用の出費を嫌ったり、遺産分割協議が面倒、法定相続人間の話し合いがまとまらないなどの理由で

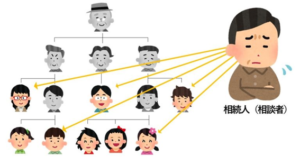

登記されないまま放置されるケースが多くなっています。その状態で所有者が死亡し、代替わりが続いていけば相続人は鼠算式に膨れ上がり、

もはや誰に所有権があるのか分からないということになってしまうのです。

また、不動産の所有者の住所変更登記も義務化されない状況です。

ですから、住民票上の住所を変更しても不動産登記簿の住所が反映されておらず、所有者への連絡をとろうとしても所有者の居所がわからないという問題も発生しています。

所有者の情報を正確に反映させ、連絡をとれるようにするための方策として、要綱案における不動産登記の義務化に関連するポイントは下記のとおりです。

●相続登記の義務化

●住所変更登記の義務化

●所有者情報など連絡先の把握

2.義務化される相続登記と住所変更登記の改正の3つのポイント

(1)相続登記の義務化

相続登記の義務化に伴う改正ポイントは下記のとおりです。

|

●相続で不動産取得を知った日から3年以内に手続きを登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となる。 その場合には、法務局(登記官)が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録する(相続人申告登記(仮称))。 |

◆ 相続登記が義務化される

不動産の所有者について相続があったときは、相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も同様です。

◆ 遺産分割後の名義変更登記も義務化される

相続人間の遺産分割がまとまらず、速やかに相続登記ができないときは民法で定める法定相続人が法定相続分で登記を行うことにより、当初の義務を免れることができます。しかし、そのままだと法定相続割合での不動産の共有となってしまいます。そこで、法定相続分による相続登記後、遺産分割協議を行うことにより遺産分割で取得した相続人は、その名義変更登記を行う必要があります。この遺産分割による名義変更登記においても、遺産分割の日から3年以内に登記をすることが義務づけられます。

◆ 相続人申告登記(仮称)が設けられる

状況によっては、遺産分割協議による相続人間の合意形成がなかなかまとまらない場合もあります。その場合において、相続登記義務を免れるために、遺産分割がまとまるまで法定相続分での登記手続きを行うことには手間とコストがかかります。そこで、遺産分割がまとまらず速やかに相続登記をできない場合には、相続人であることを申告をすれば相続登記をする義務は免れる制度(相続人申告登記(仮称))が設けられました。この制度が利用された場合には、法務局(登記官)が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録します。

ただし、この相続人申告登記は相続登記そのものではないので、あくまで義務を免れることができる予備的な制度にすぎません。そのため、所有権が亡くなった方(被相続人)から相続人に権利が移転したということを示すものではなく、あくまで「登記簿上の所有者」が亡くなったことを示しているに過ぎないという登記手続きです。後日、遺産分割協議が成立し、不動産を相続する相続人が決まった場合には上記で述べたように遺産分割の日から3年以内にその名義変更登記を行う必要があります。

◆ 義務化に伴う登記手続きが一部簡略化される

相続人に対して相続財産の一部を遺贈する内容の遺言があった場合には、不動産の遺贈を受ける者以外に法定相続人全員(遺言執行者がいるときは遺言執行者)の協力がないと遺贈による名義変更手続きができませんでした。協力をしない相続人等がいると義務を履行できないため、改正後は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による名義変更は、不動産の遺贈を受ける者が単独で申請することができようになります。

また、法定相続分による相続登記後、遺産分割による名義変更登記も、他の相続人の協力がなければ名義変更ができなかったのが、法改正により、不動産を取得した者の単独で申請することができるようになります。

◆ 法務局が住基ネットで把握した死亡情報を登記できる

住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局(登記官)が登記簿上の所有者が死亡していること把握した場合には、法務局(登記官)の判断で所有者が死亡していることを登記簿に記録することができます。ただし、あくまで死亡情報のみを記録するのみで、その相続登記の義務は免れることはできません。

(2)住所変更登記の義務化

|

●個人のほか、会社などの法人が住所変更した場合における住所変更登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる。 |

◆ 法務局が住基ネット、商業・法人登記システムで把握した住所変更情報を登記できる

法務局(登記官)が住民基本台帳ネットワークシステム又は会社などの法人情報を管理する商業・法人登記のシステムから所有者の氏名及び住所についての変更の情報を把握したときは、法務局(登記官)の判断で、その住所、氏名などの変更登記ができるようになります。ただし、所有者が個人の場合には、個人への意向確認と本人からの申し出が必要です。

(3)所有者情報など連絡先の把握

|

●新たに不動産の所有権を取得する個人は、名義変更登記時に生年月日等の情報の提供が義務化される。生年月日は登記簿には記録されないが、法務局内部において検索用データとして保管される。 |

◆ 個人は、名義変更登記時に生年月日等の情報の提供が必要

新たに不動産の所有権を取得する個人は、名義変更登記時に生年月日等の情報の提供が義務化されます。個人の生年月日は登記簿には記録されませんが、法務局内部において登記官は、氏名、住所、生年月日などの情報を元に住民基本台帳ネットワークシステムに定期的に照会及び検索用のキーワードとして利用される予定です。

◆ 商業・法人登記のシステム上の会社法人等番号が登記簿に記録される

所有者が会社など法人であるときは、商業・法人登記のシステム上の会社法人等番号が登記簿に記録されます。

◆ 海外居住者は、その国内における連絡先(第三者も含む)を申告が必要

不動産を取得する者が海外居住者の場合には、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称等の申告及び登記が必要となります。連絡先としては第三者も指定することができますが、その第三者は日本国内に住所を要することが要件とされています。

◆ 所有不動産の一覧情報(所有不動産記録証明書(仮称))が発行される

所有している不動産の一覧情報(所有不動産記録証明書(仮称))を本人又は相続人から法務局に対して交付を請求できるようになります。今までは不動産の所有財産の一覧を調べるには、不動産ごとの所在地にある市区町村役場で固定資産税評価証明や名寄せを取り寄せるなどの必要がありました。しかし、固定資産税が課税されている不動産については、記載されていないなど問題がありました。

そこで、法務局で自らが所有者となっている物件の明細(所有不動産記録証明書(仮称))を取り寄せることができるようになります。

ただし、この証明書は、その時点における登記簿に記録されている所有者の氏名又は名称及び住所は過去の一定時点のものであり、必ずしもその情報が更新されているものではないことなどから、あくまでこれらの情報に一致したものを一覧的に証明するものであり、正確な網羅ができるかどうかは技術的な問題があるとされています。

3.親が所有している土地に相続未登記不動産があった場合の対処法

もし、あなたの親が保有する土地が代々相続登記が放置されているなどで正しい所有者が確認できない場合、これまで述べてきたような権利関係の複雑化から不動産の売却や活用ができないといった問題のほかに、今後は、相続登記や住所変更登記の義務違反による罰則(過料)の問題が生じ困ってしまうことになるでしょう。ですから、もし、現時点で相続や住所変更による相続登記や住所変更登記をしていない場合には、速やかに、正しい所有者を登記簿に反映させる必要があります。

(1)不動産登記の流れと費用の目安

不動産の名義を変更するには、法務局で登記手続きを行う必要があります。

◆ 相続登記と住所変更登記は、不動産の所在地の法務局で行う

不動産の相続登記登記は全国どこの法務局でも申請できるわけではなく、「不動産の所在地の法務局」にてい申請します。申請の方法は、①法務局の窓口での申請のほか、②郵送での申請、③オンラインでの申請という3つの方法があります。

郵送申請では申請書や必要書類など専門的知識を有する部分が多いため、間違いがあった場合の訂正対応が難しいこと、オンラインでの申請においては事前に電子証明書などの取得が必要なため、司法書士などの登記の専門家に依頼することが一般的です。一般の方が自分で行う際には、法務局での窓口申請で行います。

◆ 必要書類を集め、登記申請書を作成する

登記手続きの一般的な流れは下記の通りです。

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などの必要書類を集める

・登録免許税の税額を計算して登記申請書を作成する

・申請書と必要書類を法務局に提出して登録免許税を納付する

登記手続きの内容によって、必要な書類や登記申請書の内容も変わってきます。手続きの流れや必要書類は、管轄の法務局にあらかじめ確認するようにしてください。

戸籍謄本は亡くなった方の本籍地の市区町村役場で取得でき、住民票は住所地の市区町村役場で取得できます。必要書類の収集にかかる実費として一般的には概ね1~2万円ほどかかります。この金額は相続人が増えれば増えるほど必要な書類が増えるので、その集めなければならない書類数に応じて変わります。

◆ 登録免許税を計算し納付する

不動産登記を申請するとき、登録免許税を支払う必要があります。

相続登記においては、相続する不動産の固定資産評価額に応じて、税額が変わります。登録免許税の税率は0.4%です。固定資産評価証明書に記載された額の1,000円未満を切捨てて税率0.4%を掛けて、100円未満を切捨てた額が登録免許税の税額を納付します。仮に、評価額が3,000万円の不動産であれば12万円の登録免許税がかかります。

住所変更登記については不動産の個数(登記簿の数)1つにつき、1,000円です。

◆ 司法書士に依頼した場合の費用

司法書士に登記を依頼した場合の目安として、上記で説明した実費のほかに一般的な相続登記では10万円程度、住所変更登記では2万円程度の報酬がかかります。

ただし、権利関係が複雑化し、相続人が多数登場するようなケースでは案件に応じて費用も変わってくる可能性があります。

自分ですべての書類を収集し、法務局で登記を行うにはそれなりに手間と時間がかかるので、時間がない方は司法書士に依頼するということも一つの方法です。

(2)相続登記を先延ばししてしまうとさらに複雑化してしまうことも・・・

相続登記の放置がまだ1世代程度で、過去の相続権利者が生存しているのであれば、遺産分割協議を行って所有者を確定し、正しい登記内容に変更することは十分可能です。

もし何世代にもわたって相続登記が放置されている場合、遡って問題を処理するのは非常に困難になります。実際に当事務所でも取り扱った相談事例では、明治時代から相続登記がされていない事例もあり、世代を追って相続人を調査した結果100名超の相続人が登場し、その合意をとるために個別の合意や裁判手続きを経て2年超の期間を経て名義変更手続きを行ったこともあります。このように、相続登記を怠ってしまった結果、専門家でも対処しきれないことがあるので、相続登記の放置は気づいた時点でできるだけ早く問題の処理に動く必要があります。

なお、売却を考えているケースで他の共有者が確認できない場合、権利者の追跡を行うことになります。専門家に依頼するなどしても共有者の存在が確認できないときは、不在者財産管理人を選任して手続きを進める道もあります。

4.まとめ

☑ 登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出る

☑ 相続で不動産取得を知った日から3年以内に手続きを登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となる

☑ 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる

☑ 不動産の相続登記・名義変更が済んでいなければ専門家の助力を得てできるだけ早く相続登記を行うこと

☑ 「所有者不明土地法」が整備され、手続きを取ることで所有者が分からない土地を自治体等が利用しやすくなった

☑ 2024年頃には、相続登記が義務化される可能性が高い